Imagem de vice.com

Envolto em escuridão, Beto pôde finalmente enxergar uma luz. O clarão se abria, ofuscando sua visão, até que ele a viu: a silhueta de uma mulher saía da luz e se aproximava dele. Conforme ela se aproximava, Beto conseguia distinguir seus traços. A moça era linda, sorridente e o observava fixamente. Beto não conseguia tirar os olhos dela, petrificado diante de sua beleza. Ela estava vestida de branco. Seria um anjo? Depois de tudo, afinal, ele iria para o céu, fora bem avaliado. Não havia fogo, não havia dor, não havia tristeza. Só aquela moça linda, um anjo, que se aproximava para guiá-lo ao pós-vida. Tanto sofrimento, tanta luta, chegava agora ao fim. A mulher agora estava bem próxima dele, ele a via nitidamente, mas não conseguia proferir uma só palavra. Havia uma áurea envolta dela, como se ela mesma emanasse luz. Quando estava bem perto de Beto, a moça finalmente falou.

– Acordou, Seu Luiz! Que bom! Sua mãe vai ficar feliz – disse a enfermeira.

Beto acordava de um coma que durara três dias. Aos poucos voltou a sentir as agulhas, o desconforto, fome, vontade de ir ao banheiro e uma irritação pulsante. Soltou um grito.

– Achei que estava tendo uma afterlife experience! MAS, NÃO! ESTOU NA MERDA AINDA!

Beto e a morte são tão íntimos que ele se sente à vontade para fazer piadas. Aos 52 anos, ele já passou por 23 cirurgias, três acidentes cerebrais, dois cânceres, duas próteses instaladas, cinco implantes e enfrenta tudo isso com bom humor e 26 pílulas diárias.

– Enquanto eu puder brincar com a morte, ela me deixa quieto – diz ele.

Para ter certeza que eu anotava o seu nome corretamente, ele o soletrou: “V” de velório; “O” de óbito; “L” de lápide; “P” de pêsames; e “E” de enterro. Beto Volpe. Luiz Alberto, mas todos o conhecem como Beto. Nascido em São Vicente, litoral de São Paulo, ele tem algumas certezas na vida. A primeira foi provavelmente o fato de ser gay. Sempre soube, desde criança. Era vítima frequente dos valentões quando pequeno:

– Eu era pequeninho, quatro olhos e fresquinho. Era feio e era inteligentinho, quer dizer, fodeu! Eu era aquele que vivia tomando cascudo.

De família católica, Beto ia todos os domingos à igreja com os pais, o que o deixava muito confuso. Aparentemente, estava rezando para os mesmos santos que o mandariam para o inferno. Quando chegava em casa e ligava a TV, assistia a impressões estereotipadas de homossexuais nos programas de comédia. Não se identificava com nada, vivia em um mundinho só seu, isolado. Até que, aos oito anos de idade, percebeu que não era o único. Empreendedor desde pequeno, Beto passou a montar clubinhos onde outros garotos “fresquinhos” podiam se reunir e se conhecer. Chegou a cobrar taxa de admissão e mensalidade, e o clubinho era um sucesso. Daí ao fim da adolescência, Beto teve sua fase mais sexualmente ativa.

Nascido em 1961, Beto sempre teve um pezinho na música.

– Naquela época, década de 60, se você era um garoto obediente você aprendia a tocar violão. Se você era uma peste, aprendia a tocar acordeom. Adivinha o que eu aprendi a tocar?

Além de tocar acordeom, Beto também adora cantar, e tem uma voz de derreter. A voz grave, dicção impecável, ele canta tão bem quanto fala.

Nos anos 1980, uma sombra pairava sobre a Baixada Santista. Reduto de uma grande comunidade gay na época, o litoral paulista foi foco de uma epidemia de Aids que se espalhava pela população jovem do mundo. Na época, Beto trabalhava para a Caixa Econômica Federal, em uma unidade próxima do Secraids, em Santos. A cidade foi considerada a capital mundial da Aids na época, e o Secraids era o principal local de atendimento e onde se podia fazer o teste de HIV. Assombrado pela possibilidade, Beto decidiu ir fazer o teste e descobrir de uma vez por todas, mas ele não foi discreto quanto à decisão.

– VOU FAZER O EXAME DE AIDS! – disse em voz alta conforme levantava de sua mesa na Caixa.

Os colegas cochichavam em tom de censura para que ele falasse baixo, e olhavam à volta para tentar identificar se algum cliente o havia escutado conforme ele caminhava para fora da agência. Foi de cabeça erguida e iniciou o exame com toda a coragem. Foi quando a agulha saiu de sua veia que ele travou.

– Aí começou todo o filme pornográfico da minha vida, desde os oito anos de idade, começou a passar na minha frente. Eu tinha feito muita coisa, tinha morado em São Paulo. Eu tinha aprontado horrores em São Paulo.

Por que tinha ido fazer o exame? Exame idiota. Era melhor não saber! Com certeza seria positivo, depois de tudo que fez. Quando o resultado chegou: negativo. Beto passou a usar camisinha regularmente, não passaria novamente por esse sufoco. Mas a Aids daria um jeito de encontrá-lo. Para tal, o pegou em seu momento de maior vulnerabilidade: no amor.

O conhecera em São Paulo e estava cada vez mais apaixonado. Não era uma dessas paixões passageiras, era amor de verdade. Eles viveriam juntos, envelheceriam juntos, era para ser. Quando o namorado se mudou para uma cidadezinha do Triângulo Mineiro, Beto concordou com um relacionamento à distância. Duas vezes ao mês, Beto viajava de ônibus durante doze horas para ver o amado, que fazia o mesmo em finais de semanas alternados. A camisinha havia saído da equação há muito tempo.

Em um final de semana em que não se veriam, Beto resolveu fazer uma surpresa e apareceu em Frutal para visitar o namorado, que ainda se encontrava na loja de produtos agrícolas onde trabalhava. A gerente, desconcertada, não conseguiu impedir que Beto o pegasse com outro nos fundos da loja. Por ironia ou por safadeza mesmo, era um moço que conhecera em São Vicente enquanto visitava o Beto. A briga foi feia, o namoro se desfez, mas não sem que a cidade toda ficasse sabendo. Voltou a São Vicente com a dor que só uma traição pode causar.

Mudando de hábitos

A assembleia do Sindicato dos Bancários estava lotada. Beto entrou carregado por dois colegas. Estava magérrimo, as olheiras se fundiam à bochecha afundada, parecia que não aguentaria muito tempo. Todos os olhares se voltaram para ele, assustados. As pessoas cochichavam, Beto não conseguia caminhar sozinho. Esse sonho o atormentou repetidas vezes. Beto acordava ensopado de suor, apavorado, o sonho parecia tão real. Foi ao Secraids novamente, mas já sabia qual seria o resultado do exame. Quando foi informado, estava calmo, só concordou.

– Está tudo bem mesmo com o senhor? Não vai fazer nenhuma besteira?

– Não, estou calmo.

Ligou para os parceiros anteriores, mas nunca mais falou com o ex.

Outra certeza na vida de Beto é a de que a maconha salvou sua vida. A fumou pela primeira vez aos quinze anos de idade e foi amor ao primeiro trago. Nunca mais parou. O HIV (vírus da Aids) ataca o sistema imunológico do paciente, diminuindo a contagem de células T no organismo. Essas células são responsáveis pela defesa do organismo e, portanto, são as infecções e doenças oportunistas as mais perigosas para esses pacientes. Com o sistema imunológico comprometido, fungos e bactérias que não afetariam facilmente uma pessoa saudável, se tornam o pior pesadelo do soropositivo. Uma das oportunistas mais comuns é a candidíase, ou o famoso “sapinho”. Beto desenvolveu candidíase esofágica e teve grande dificuldade para se alimentar.

Conforme explica Chris Conrad, autor de “Hemp: O uso nutricional e medicinal da maconha”, é de suma importância que pacientes com Aids se alimentem: “O corpo reage à invasão do HIV da mesma forma que reage a queimaduras, tumores ou cirurgias. Ele demanda nutrientes a mais e, se necessário, começa a transformar as proteínas armazenadas nos próprios músculos do corpo. Os pacientes são instruídos a comer o suficiente para evitar a perda de peso, que ocorre em 98% dos casos de HIV. Para compensar, eles devem consumir quase o dobro da quantidade de proteínas que um indivíduo saudável ingere. Muitas pessoas com Aids relatam que melhoraram o apetite e ganharam peso depois que começaram a fumar cannabis”.

Beto chegou a pesar 34 quilos. Um médico deu bronca em sua mãe para que parasse de implicar com o baseado do filho.

– Ou você para de implicar com o cigarro de maconha dele, que é a única coisa que abre o apetite e, principalmente, mantém a comida lá dentro, ou ele vai falecer – disse o médico, preocupado com o estado de Beto.

Todos os médicos apoiaram o consumo da canábis.

Com a baixa imunidade e a dificuldade para se alimentar, outras infecções se seguiram. Beto teve uma febre de 41 graus e foi coberto por toalhas mergulhadas em água gelada. Foi quando entrou em coma, foi aposentado pela Caixa, e a sua vida mudou drasticamente.

– Olha, se um dia eu parar em algum lugar para prestar contas do que eu fiz aqui na Terra, se isso realmente existir, e perguntarem: “Qual foi a melhor coisa que aconteceu na tua vida?”, “foi ter contraído HIV”. O Santo vai desmaiar, mas vou falar isso mesmo. Foi ali que me forçou a mudar de direção, mudar pensamento. Eu provavelmente seria uma bicha velha lá no guichê. Com grana, ia ter grana, tal, tudo… eu ia continuar como eu era. Nunca fui do mal, mas era meu carro, minha calça, meu isso. E com a Aids o meu olhar passou de dentro para fora. Se eu olhar para a sociedade que eu vivo, a comunidade que eu vivo… tudo isso… de longe foi a melhor coisa que já me aconteceu.

California dreaming

A cidade de São Francisco, na Califórnia, EUA, é famosa pela neblina, a arquitetura pitoresca, as ladeiras e os homossexuais. Em uma época de grande preconceito, a acolhedora cidade recebeu a comunidade gay de braços abertos. A partir dos anos 1960, bairros inteiros se tornaram redutos gays, como o Castro, que oferece lojas, cinemas, bares e restaurantes direcionados a esse público. A epidemia de Aids atingiu São Francisco de forma devastadora.

Nos anos 1970, pouco se sabia sobre a doença. Médicos travavam uma batalha para tentar compreender o vírus e buscar tratamentos. O ativista pró-canábis e autor americano, Chris Conrad, conta de sua casa em uma cidade próxima a São Francisco, o que fez com que pacientes de Aids se manifestassem localmente:

– As pessoas lá começaram a notar que os pacientes que fumavam maconha não estavam tão doentes quanto aqueles que não fumavam. Isso fez com que as pessoas percebessem que a canábis tinha, realmente, valor medicinal.

Os portadores de HIV, em especial a numerosa população homossexual, foram grandes ativistas e estavam entre os primeiros grupos a se manifestar a favor do uso medicinal da canábis. Dale Gieringer, de sua casa em Berkeley, Califórnia, onde trabalha como representante da NORML, associação a favor de mudanças nas leis de drogas que envolvem a canábis, explica que São Francisco foi a primeira cidade a aceitar o uso medicinal da canábis. Ativistas como Denis Peron entraram rapidamente em cena e começaram a agir.

– Denis operava um clube de compradores de canábis em São Francisco, onde ele vendia maconha abertamente para pacientes. Ele era muito próximo de Harvey Milk, que foi o primeiro supervisor (cargo político) gay da cidade de São Francisco. O que aconteceu foi que Harvey Milk foi assassinado e a política tomou um rumo de direita. Denis teve que fechar o clube. Mas, ele tinha um grande círculo de amigos na comunidade gay, já nos anos 80, que estava muito bem organizada politicamente, e interessada no uso da canábis, sobretudo para a perda de apetite – explica Dale.

Em 1991, Denis Peron organizou uma iniciativa para legalizar o uso medicinal da canábis em São Francisco, recebendo 80% de aprovação da população. Outras cidades seguiram o exemplo. Em 1996, o estado da Califórnia aprovou a proposta 215, em favor da liberação do uso medicinal, com mais votos do que os que elegeram o presidente Clinton no estado.

Ainda assim, a pesquisa científica acerca do tema era dificultada pelo Governo Federal. A única fonte de canábis para pesquisa nos Estados Unidos vem de uma fazenda do NIDA (National Institute of Drug Abuse), no Mississippi. O médico e pesquisador Donald Abrams, em entrevista concedida a Julie Holland para o livro “The Pot Book” (2010), conta que demorou vinte anos para conseguir aprovação para suas pesquisas envolvendo canábis e Aids. O NIDA só liberava canábis para pesquisas que procurassem os efeitos nocivos da planta, e não o medicinal. Quando finalmente conseguiu a autorização, os pacientes com Aids prontamente aceitaram participar das pesquisas.

Além de ajudar os pacientes a controlar a perda de peso, a canábis também ajuda a reduzir a dor neuropática, que atinge cerca de 60% dos portadores do vírus. Os estudos indicaram uma redução de 34% da dor neuropática, além de aliviar outros sintomas, como dores de cabeça, câimbras na perna e fadiga crônica. Os estudos de Abrams demonstraram a segurança da administração da canábis em pacientes tão fragilizados como os de Aids, que têm baixa imunidade. Isso abriu caminho para a aprovação de novas pesquisas com diferentes enfermidades. Contudo, ainda há poucos estudos em humanos.

Hoje, na Califórnia, pacientes que recebem prescrição médica para o tratamento com canábis recebem uma carteirinha. Com ela, pacientes podem se dirigir a dispensários especializados em maconha medicinal, onde encontram uma variedade de produtos. As variedades de canábis vêm com informações sobre a espécie (sativa, indica ou híbrida), o balanço entre canabinoides (tipicamente a quantidade de THC em relação ao CBD) e quais variedades são mais úteis para cada tipo de enfermidade. Nos dispensários também se encontram comestíveis, como doces contendo canábis, manteigas e óleos medicinais; além de cápsulas, cremes de aplicação tópica (na pele) e outros medicamentos.

A maioria dos médicos ainda não tem expertise em canábis. Poucos sabem quais variedades funcionam melhor para quais enfermidades ou quais métodos de consumo são mais recomendados, a quantidade de cada canabinoide, etc. Ferramentas têm sido criadas para preencher esse vazio, uma delas é a Universidade de Oaksterdam, em Oakland, na Califórnia; a única universidade do mundo especializada em canábis. O coordenador, Aseem Sappal, compara a situação a dar a chave do carro, mas não ensinar a pessoa a dirigir.

– Essa é a importância da universidade – diz ele – é o único lugar onde as pessoas podem aprender a cultivar, cuidar, usar e até lidar com pacientes. Você não pode abrir um dispensário e um cliente de 50 anos chegar para consumir canábis medicinal pela primeira vez e você simplesmente dizer: “Toma aqui”. Essas pessoas precisam de informação, saber o que é melhor e mais indicado para elas.

A universidade também oferece aulas de cultivo, culinária, direito, história, entre outros assuntos relevantes ao tema.

Outra ferramenta hoje disponível é o site e aplicativo (para Android e IOS) Leafly, que fornece informações diretas dos usuários sobre as diversas variedades de canábis. O Leafly oferece informações como o sabor, aroma, efeitos negativos e positivos, além de quais sintomas cada planta ajuda a aliviar e quais pacientes estão usando quais variedades. Essa pode ser uma ferramenta útil ao leigo, que não conhece outros pacientes com a mesma enfermidade se medicando com canábis. O Leafly, porém, se encontra somente em inglês. No Brasil, as coisas têm andado um pouco mais devagar.

Ativismo do monstro marinho

Beto iniciou seu trabalho social fundando a ONG Hipupiara. A lenda do Hipupiara é típica de São Vicente, e pode ser melhor contada nas palavras de Beto:

– Diz que em 1564 vivia aqui em São Vicente uma indiazinha muito bonitinha, muito gostosinha chamada Irecê. Irecê era escrava do Capitão Baltazar… “escrava”… mas, o coração e o corpinho dela pertenciam, na verdade, a Andirá. Andirá era um índio que tinha um tacape famosíssimo. “Ai, o tacape do Andirá!”. E todas as noites eles se encontravam ali onde é a ponte pênsil hoje. Ele vinha de barco dos manguezais, eles se encontravam e o amor acontecia. Até que uma noite, no caminho, ela encontrou uma bruxa. Ela falou assim: “Irecê, você está fazendo uma coisa errada, os seres do mar vão lhe castigar”. E ela tomou um susto, mas logo se lembrou do tacape do Andirá e falou assim: “Desculpa, tá? Tô atrasada”. Aí em uma outra noite de lua, quando ela chega no local de encontro ela vê o barco e o remo do Andirá e nada do Andirá. De repente, ela ouve um urro pavoroso: “Aaaaarg”. Ela: “Meu Deus! Uma drag queen!”. Ela olhou e não era uma drag queen, era o Hipupiara, que em tupi-guarani significa monstro marinho.

O monstro pode ter sido uma foca ou um leão marinho que se perdeu na correnteza e veio parar em São Vicente. Irecê, assustada, chamou o Capitão Baltazar, que matou o monstro e o expôs em praça pública durante três dias. A lenda diz que o monstro engoliu Andirá. Fazia muito tempo que um monstro não amedrontava São Vicente, até a Aids vir à tona. A ONG Hipupiara auxiliava qualquer pessoa que tivesse contraído o HIV e organizava grupos de ativistas para exigir os direitos dos pacientes.

A primeira bandeira que Beto levantou no ativismo foi a dos efeitos colaterais.

– Antes de ter fundado a ONG, eu já comecei a sentir muito efeito. Eu comecei a tomar o coquetel em 96. Em 97 eu já estava com o meu rosto todo afundado. Os membros afinados, aparecendo veia e tudo. Eu estava achando que estava saltando a veia, mas não era. Era a gordura. A gordura que recobre… todo mundo tem uma capa de gordura. Essa gordura aqui, eu sou zerinho.

Para preencher o rosto, Beto implantou polimetilmetacrilato, que é injetado na pele e absorvido pelo organismo. O rosto afundado desapareceu, dando lugar a bochechas volumosas e de aparência saudável. A sua autoestima aumentou e ele se sentiu mais confiante. Ao pensar em todas as pessoas que não podiam pagar por esse procedimento, decidiu que ele deveria ser de graça, entregue pelo SUS (Sistema Único de Saúde). E lá foi Beto até Brasília incomodar o Congresso.

O tema ainda era tabu, ninguém queria falar sobre Aids. Dificilmente uma sessão abria com esse tema, então Beto organizou uma estratégia para ser ouvido. Sempre que ele via uma mesa cheia, entrava na sala. Quando abria para debate, ele pedia para falar, não importando qual fosse o assunto a ser discutido:

– Olha, desculpa, eu não tenho nada a ver com o assunto, mas eu estou aqui falando dos efeitos colaterais do coquetel – dizia, sob olhares de censura.

Beto diz que o governo evitava tocar no assunto para não assustar as pessoas e elas deixarem de tomar o coquetel. Mas as conversinhas, papos entreouvidos, todas as incertezas sobre o que era culpa do HIV e o que era culpa do coquetel, assustavam os pacientes ainda mais. Não havia certeza sobre nada, não havia informação competente.

Finalmente, em 2004, a portaria saiu. O diretor da sessão no congresso puxou Beto de lado e falou:

– Eu vou falar na mesa daqui a pouco, mas quero que você seja o primeiro a saber. Vai ser assinada uma portaria na semana que vem colocando o preenchimento e outras coisas no SUS.

Conquistas como essa são as medalhas de Beto, que nunca pediu nada em troca de seu trabalho na ONG. Em 2007, o Supremo Tribunal Federal abriu uma sessão para que teses sobre medicamentos de alto custo fossem defendidas por especialistas e entidades. Duas das teses escritas e representadas pela ONG Hipupiara foram selecionadas.

– A Associação dos Magistrados do Brasil de um lado, o presidente do Conselho Federal de Medicina de outro e eu. Hipupiara lindo ali no meio – diz Beto.

Gilmar Mendes, que presidia a sessão, chamou Beto para apresentar sua tese:

– Ouviremos agora, o Dr. Luiz Alberto Volpe.

– Presidente, apenas uma breve correção, se você me permite, eu não sou doutor, não.

Ele já tinha entrado na justiça duas vezes para conseguir o medicamento que precisava. A vagarosidade burocrática da Anvisa e do SUS deixavam muitos pacientes na mão. Novos medicamentos apareciam, mas demoravam para ser aprovados no Brasil e, por serem medicamentos altamente controlados, que não podiam ser vendidos, eram distribuídos pelo SUS, que ora demorava com a papelada, ora não tinha o remédio.

Cida tivera o mesmo problema com o Frisium de Clárian. Quando o SUS não tinha o medicamento, ela tinha que se virar para comprá-lo, para que Clárian não morresse pela própria abstinência do remédio tarja preta. Os medicamentos para Aids, no entanto, não estavam disponíveis para venda. Se faltar, faltou. O paciente teria que entrar na justiça e depender da morosidade judiciária. Beto não podia mais deixar isso acontecer. Defendeu um sistema que acelerava o processo de aprovação e facilitava o acesso aos medicamentos. As teses foram acatadas pelo Tribunal.

Beto é possivelmente a única pessoa do mundo a ter sua própria ponta de fêmur guardada em casa, em um vidrinho de geleia, preservado em éter. Ao virar o vidrinho de um lado para o outro, é possível enxergar a parte de dentro necrosada, parte do efeito colateral da medicação. A parte externa do osso não é lisa e redonda como deveria ser, apresenta diversas superfícies e angulações, como uma bolinha de papel amassado. Conforme o osso se deteriorava por dentro, o peso do corpo o comprimia e deformava, causando dores – como ele mesmo diz, em tom de ironia – “deliciosas”.

– Esse ossinho já foi esfregado na cara de três ministros. É isso aqui que é efeito colateral! Não é vômito, não é caganeira! É isso! – conta Beto, e prossegue rindo após notar meus olhos arregalados – A cara que você fez agora é a mesma que eles faziam.

A maconha o ajudou a superar a dor óssea até que o osso fosse substituído por próteses. A recuperação da cirurgia também não foi fácil. Beto só conseguia dormir depois de um baseado. Beto participou como palestrante de um evento na USP sobre o uso medicinal da canábis. Ele falaria logo após um doutor californiano, que declarou que a única dor que a maconha não conseguia aliviar é a dor óssea.

– Gente, antes de eu falar, – começou Beto – eu não tenho doutorado nem nada, mas eu tenho que discordar do colega da Califórnia…

Beto acredita que a maconha tenha um efeito analgésico indireto também, distraindo o usuário da dor para que pare de pensar nela momentaneamente.

– A gente alimenta muito a dor, – diz ele – se você para de alimentar, de pensar nela, ela diminui.

Sessão de terapia

Beto chegou na Santa Casa de Santos para a sua primeira sessão de quimioterapia e se deparou com um ambiente extremamente depressivo. Os pacientes estavam todos quietos, vivendo suas próprias agonias, contemplando aquele momento de incerteza. Uma enfermeira se aproximou dele e perguntou:

– E quando é que o senhor vai querer cortar o cabelo, Seu Luiz?

– Ué? Precisa? Não cai tudo sozinho?

O paciente vizinho riu do comentário. Beto encontrou ali uma abertura. Ele passaria dez meses em tratamento, precisava melhorar o humor da sala. Puxou conversa com o senhor que deu risada, e não demorou muito para as piadas começarem.

– Diz que a ruiva… a gente não pode mais falar de loira, então vamos falar da ruiva… a ruiva encontrou uma amiga que fazia tempo que ela não via e falou: “Menina! Você está um espetáculo! Perdeu aqueles quilinhos a mais, está enxutinha! E esse cabelinho curtinho, super fashion! Tá fazendo o quê?”. A amiga respondeu: “Quimioterapia”. E a ruiva: “Jura? Na USP ou no Mackenzie?”.

Os pacientes a sua volta entreouviam e davam risadas animadas.

– Qual é o melô do câncer de mama? – Beto cantarolava – Saudosa eterna Clara Nunes; Era um peito só; Cheio de promessa…

Mulheres mastectomizadas passaram a rir também. Não demorou muito para Beto fazer amizade com todos os pacientes da sala. Uma enfermeira se aproximou por trás de Beto e cochichou:

– Senhor Luiz, você não deveria contar essas piadas para esse tipo de gente.

– Meu amor, esse tipo de gente é igual a você, só muda a cor da roupa. A qualquer momento você pode estar do lado de cá. No começo da tarde tinha uma doença oprimindo todo mundo, agora está todo mundo tirando sarro dela.

O câncer apareceu pela primeira vez em 2003, e estava na medula, no pescoço, no pulmão, no fígado, no baço, no retroperitônio e na virilha. Sua imunidade estava ótima, não se tratava de uma oportunista; e Beto é o primeiro a ter câncer na família. Ele suspeita que esse tenha sido mais um efeito colateral da medicação.

Ele ficou surpreso com a quantidade de mulheres fazendo quimioterapia, eram muito mais numerosas. A sua última sessão caiu no dia 8 de março de 2004, Dia Internacional das Mulheres. Beto chegou com um buquê de rosas, e distribuiu as flores entre as mulheres. Uma senhora bem velhinha, ao receber a rosa, debulhou em lágrimas. Beto se assustou, mas ela logo explicou:

– Filho, essa é a primeira flor que eu ganhei na minha vida.

Beto pensou na sorte que tinha. Ele tinha uma família que o apoiava, convênio médico amplo que cobria aquilo que o SUS não oferecia, uma condição de vida favorável, teve oportunidade de estudar. As pessoas o viam como um exemplo de superação, mas ele tinha tanto a seu favor. Aquela senhora se tornou um de seus ídolos.

– Eu pensei: que merda de vida que essa mulher teve! – diz ele – E ela está lá, brigando por ela. Esses são os meus ídolos.

“Não antes da minha mãe”

O segundo câncer foi descoberto em 2008, durante uma cirurgia de hemorroida. O câncer estava no reto, parte final do intestino, o que levou a mais cirurgias e tratamento com radioterapia. Apesar de os médicos afirmarem não haver sequelas permanentes, o tratamento acabou com a vida sexual passiva de Beto. Diferente da quimioterapia, que ocorre a cada quinze dias, a radioterapia era feita diariamente. Fazer amizade foi muito mais fácil, encontrando as mesmas pessoas todos os dias no mesmo horário. Logo, as tirações de sarro começaram no Hospital do Câncer em São Paulo.

Ao notar que os médicos andavam para lá e para cá de jaleco e estetoscópio, inclusive fora do hospital, Beto não pôde deixar de protestar essa atitude um tanto quanto arrogante. No dia seguinte, apareceu de jaleco e estetoscópio.

– Se esse cara leva coisas pro hospital, de fora para dentro… – explica Beto – Ou pior! Levar coisa de dentro, que está passando por tratamento, está resistente, para fora. E o pessoal faz desfile de jaleco e estetoscópio no barzinho da esquina, na Caixa Econômica, no ponto de ônibus.

Um médico se aproximou e indagou a razão por que Beto, um paciente, andava para lá e para cá de jaleco no hospital.

– Não sei, doutor, – respondeu – deve ter alguma coisa muito perigosa na região porque vocês não tiram isso por nada. Eu estou me protegendo também.

Foi com esse bom humor que Beto foi sobrevivendo a uma série de tratamentos, efeitos colaterais e doenças oportunistas. Ganhou dois apelidos dos médicos: Robocop (devido aos implantes) e Highlander (em homenagem ao personagem imortal dos filmes e séries de mesmo nome).

– Eles dizem que pacientes com HIV vivem em média onze anos. Eu enfio os outros quatorze onde? – diz Beto.

Uma das palavras que mais odeia é “terminal”. Todas as vezes que os médicos explicavam para sua mãe que ele estava terminal, a mãe dava broncas nos médicos. Beto não suporta a ideia de sua mãe ter que lidar com sua morte:

– Terminal você entende o quê? Que não tem mais jeito, acabou. Isso faz um estrago na cabeça da pessoa.

Depois que o irmão e o pai faleceram, Beto adotou um mantra: “Não antes da minha mãe”. Sempre que se encontra em um momento crítico no hospital, ou a caminho dele, recita para si mesmo a frase, repetidas vezes.

– Ninguém merece perder dois filhos, pelo amor de Deus!

Paulo nasceu quando Beto tinha onze anos. Apesar da diferença de idade, se davam bem. Beto já tinha Aids quando Paulo foi diagnosticado com transtorno bipolar.

– Após três tentativas, na quarta ele conseguiu – conta Beto, a expressão sombria – em 2005 ele se matou. A gente não se recuperou até hoje. A partir de então eu me proibi de morrer antes dos meus pais.

A terceira certeza

– O meu nome é Beto Volpe, tenho HIV, sou homossexual, usuário de drogas e sou respeitado por isso tudo.

Ele faz questão de ser direto e não esconder nada sempre que dá entrevistas. Se comporta da mesma forma em suas palestras. Ele começa com uma parte mais teórica sobre a Aids, sem entrar muito em números específicos, e depois passa para o seu depoimento. Sempre com muito humor, usa pantufas de pata de dinossauro e outros assessórios cômicos para animar o ambiente. Já foi parar em todos os estados e uma porção de cidades para palestrar, nunca cobrando nada, só pede ajuda com transporte e um lugar para ficar. Ele ensina que a positividade é o atributo mais importante de um indivíduo para se proteger das situações mais desafiadoras, e que pode salvar vidas.

A canábis pode ter contribuído muito no seu caso.

– Ela me desestressa, dá uma relaxada – explica – você dá risada. É um estado diferente, o riso fica mais fácil. Você percebe a realidade a sua volta de outra maneira, mais engraçada, mais profunda.

Ele aprendeu muito, e continua aprendendo. A cada palestra, um lugar novo, pessoas novas, novas experiências. Ele divide o que o HIV o ensinou e tenta dividir esse aprendizado com quem quiser ouvir.

– No fundo eu acho que o HIV veio mostrar para todo mundo qual é o jeito certo da gente fazer. Tem que fazer exercício físico regularmente, alimentação balanceada, viver de uma maneira saudável, positiva, não esquentar muito a cabeça com problema. E a gente está tendo que fazer isso.

Assim Beto tenta levar a vida, sempre tirando coisas boas de situações ruins. E a principal certeza de sua vida:

– Rir é o melhor remédio. Eu não tenho dúvida disso.

*Essa história faz parte do livro “Ervas Daninhas”.

** Beto Volpe é autor do livro “Morte e Vida Posithiva”. Clique aqui para saber mais!

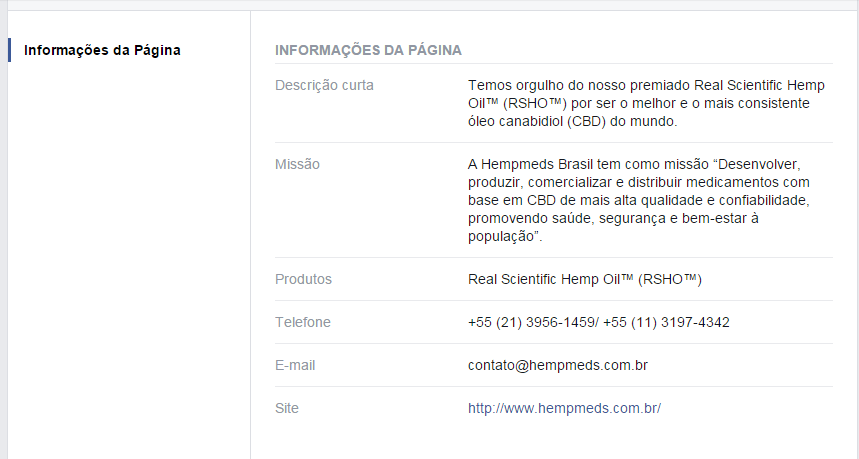

Por outro lado, a justiça determinou que a Hempmeds está proibida de fazer propaganda do seu principal produto, o RSHO, até mesmo em seu site. Conforme eu havia mencionado em outro post, o RSHO não tem registro na Anvisa e a Hempmeds não tem licença para vender medicamentos no Brasil, mas insistia em declarar que seus produtos são medicinais.

Por outro lado, a justiça determinou que a Hempmeds está proibida de fazer propaganda do seu principal produto, o RSHO, até mesmo em seu site. Conforme eu havia mencionado em outro post, o RSHO não tem registro na Anvisa e a Hempmeds não tem licença para vender medicamentos no Brasil, mas insistia em declarar que seus produtos são medicinais.